真っ白な空から、雪が降り始めた。外気は0度、ここいちばんの寒さだ。

今日は滋賀県立大学の山根浩二教授を訪ねた。

山根先生にはかねてからずっとお話をしたいと思っていたのが、なかなかそのタイミングは来ず、やっとこの日叶ったのだった。

バイオディーゼルに興味のある人は、山根先生の名前をご存知の方も多いはずだ。

著書「バイオディーゼル〜天ぷら鍋から燃料タンクへ〜」は、専門家から一般の人までBDFについての正しい情報や特性などの知識が得られるハンドブック本として知られている。

現在先生は、滋賀県立大学・工学部 機械システム工学科の教授として、廃食油や植物油のバイオディーゼル燃料化に関する研究や実験、それらとエンジンに関係する研究と実験などを行いながら、教鞭をとられている。

じつは僕は、山根先生に僕のバイオディーゼルカー・バスコファイブについて、どうしてもお聞きしたいことがあった。

バスコファイブはもうBDF100%で10万キロ以上を走っており、実験のために世界中のあらゆる油を使って精製してきた。廃食油の中には、酸化度合いの激しいような、BDFには不向きなものもあったが、それももちろん使用した。そういった燃料の場合、エンジンのためには、できれば2〜3日かけてより質のいい燃料を作りたいところだが、そうもいっていられないので、その時できる限りベストを尽くしながら燃料を精製してきた。結果、何のトラブルもなく、地球一周も走りきった。

だが、最近になってエンジンに少し気になる点が出てきたのだ。たまにフケが悪くなって回転数が下がらなくなったり、そういった時に少し煙が多くなってきたり。

だが、原因がわからない。その理由を想像や推測で決めてしまうことほど危険なことはない。相棒のバスコファイブを長く大事に乗るために、どうしたらいいのか、先生に正しい知識を教えて頂きたかったのだ。

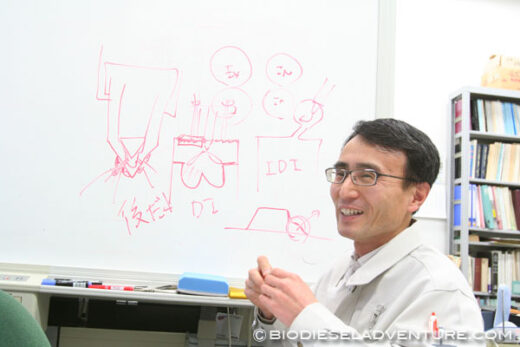

山根先生は静かに僕の話を聞くと、丁寧に図を書いて、今の状況を説明してくれた。「……生の油が残ったBDFだと、カーボンデポジットができやすい。そうするとノズルのところや中にもデポジットができやすい……噴射量が減るとアクセルをさらにふむ、そうすると長く噴射しなければならなくて、どんどん悪い方向へいきます……」と。

言ってみればこのままいくと、エンジンによくない傾向があるそうなのだ。

「ノズルが悪いからニードルがしまらないので、温かい油が出る。ノズルに油が後ダレしているんですよ」と。解決策はこの、ノズルチップの交換なのだそう。これは軽油でも10万キロ走ったら取り替えるものなんだそうだ。聞けばシリンダーヘッドは外さないでできるという。

……と、なんとすばらしいアドバイスを頂くことができた。バスコファイブの命が助けられたような想いだ。

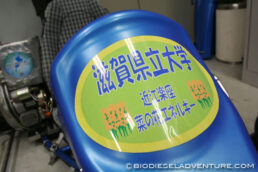

お話を聞いた後は、学生さんたちが作ったBDFカート、校内にあるBDF精製機やエンジンのデータをとる実験などを見学させてもらった。ここで粘り強くコツコツと実験を重ね、研究成果を出しているのだ。

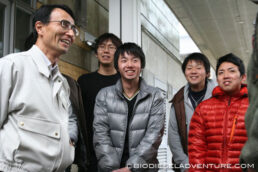

この日たまたまいた学生さんたちが、バスコファイブに興味をもち、わざわざ見にきてくれた。

雨交じりの雪が降る極寒の中、先生と学生さんは何十分もじーっとプラントを見学。目を輝かせて熱心に見て質問を投げかけてくれた。その姿は忘れられない。

じつは山根先生は、僕と同じ北海道出身。僕の親友が現在務めており、昨年講演もした「苫小牧高専」の第12期卒業生でもある。そんなこともあり、何だかとってもご縁を感じてうれしく思う。

バイオディーゼル燃料というまだまだ未知の研究を重ね、気の遠くなるようなチャレンジを経て、皆にその正しい知識を伝えている山根先生。本当に頭が下がる思いだ。

今日も学生たちと研究室に入り、黄金色の燃料を前に思考を巡らせているに違いない。

山根先生、学生の皆さん、どうもありがとうございました!

近いうちに早速、教えて頂いたノズルチップの交換をしてみたいと思います。