3月28日(日)晴れ+強風!

日本でいちばん早い「アースデイ」に参加してきましたよ! 場所は静岡県・南伊豆の下田です。下田を拠点にバイオディーゼル燃料で走る出張ピザバス「いしがまや」でピザを焼く武重さんが誘ってくれたんです。

僕の現在進行形のプロジェクト「日本一周の旅」をスタートしたのは、2009年4月の代々木でのアースデイでした。武重さんと初めてお会いしたのもその時。僕がスタートをきった後、下田で再びお会いして、でっかくてかわいいエコバスと美味しいピザで歓迎してくれた。

というわけで、今日は武重さんや南伊豆の皆さんと「地球の日」をご一緒させて頂くべく、やってきたというわけです。場所は下田港の海岸にある「まどが浜海遊公園」。それぞれ芝生の上に輪になるようにお店を構えます。……が、今日はものすごい嵐のような強い風! ときたま突風が吹き荒れます。気温もグンと下がってなんと2月の気候だとか。いろいろなものが飛ばされないように慎重に準備を開始しました。

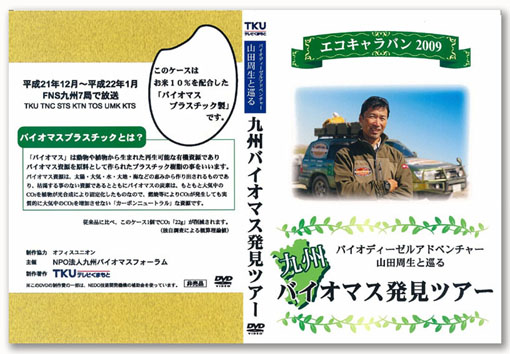

バスコファイブを展示する場所は「ビックリ!エコモーターショー」の部門だ。世界一周の旅がわかる映像を液晶モニターから流しながら、バイオディーゼルアドベンチャーの説明をさせてもらった。

子供からお年寄りまで足を止めてくれます。「このクルマ何ですか?」「テレビで見たことがある!うわぁ〜本物ですか!?」と熱心に興味を持って頂いたり、小さな男の子に「このクルマ欲しい〜」なんて言われてうれしかったな。中にはBDFに詳しい方もいて、濃い話もさせて頂きました。

ご存知「東京油田」のユーズの皆さんもいらっしゃいました。今日は「天ぷら油で作るキャンドル作りワークショップ」を開催。子供たちは風の子ですね、強い海風もおかまいなしでキャンドル作りに夢中です。サザエの貝殻に入ったキャンドルは下田らしくっていい感じ!

染谷ゆみさんは本「TOKYO油田物語/一葉社」を最近出版したそうで、一冊いただきました。興味のある方はぜひご覧下さい!

お隣にはワーゲンの電気自動車が展示されていました。アメリカから駆動部分を取り寄せて作ったそうです。バッテリーを6つ積んで、満充電で30キロ前後走行できるとか。エンジンがだめになったらユニットを取り寄せて電気自動車にして愛車を乗り続けることも可能というわけだ。こんなオシャレでかっこいいエコ電気カーなんて魅力的ですよね。近い未来に走行距離もさらにパワーアップするんじゃないかな。

将来ディーゼルエンジン車は化石燃料がなくなったらまずはバイオディーゼル燃料で走らせ、エンジンが古くなってだめになったら今度は電気自動車で走らせることで、車をゴミにしなくて使い続けることができるんだなぁ、なんて思いました。

油をご協力頂いた下田の皆さん、ありがとうございました!

そろそろお腹へった、ピザ食べたいな〜とピザバス「いしがまや」へ行くと、武重さんは殺到するピザの注文に大忙し! 会場では他にもミュージシャンによるライブやマーケットがあったり、馬車体験ができたり。身近なエコをテーマに地産の野菜や手作りの蓮まんじゅうなどの美味しそうなグルメも並んでいました。ラストは下田出身のミュージシャン・だいじゅさんの弾き語りで、会場がひとつに。

強風にも関わらずたくさんの出会いに恵まれて、楽しい一日でした。

<南伊豆のバイオディーゼル事情>

南伊豆では2年ほど前から廃油を回収して、静岡油化工業でバイオディーゼル燃料を作り、町で使うマイクロバスなどの公用車に使用しているほか、昨年まではゴミ回収車にも使っていたそうだ。また個人で有機農家がトラクターにバイオディーゼル燃料を入れて使っている方もいる。菜の花から菜種を搾油してバイオディーゼル燃料を作る試みもされているという。伊豆では最もバイオディーゼル燃料への関心が高い地域と言えるだろう。

「日本でいちばん早いアースデイ伊豆」を実現した南伊豆。今後さらにリサイクル現場も充実してくるのでしょうね。下田の皆さん、またぜひお会いできる日が楽しみです。