大災害から一週間が経つ。

道も開通し、各地からは用意されていた物資が次々と運ばれてくる。

被災地でも内陸部から徐々に電気もガスも水道も通るようになってきた。

携帯の電波も復旧をはじめ、衛星電話がすでに設置された避難所も多い。

現場の状況は刻々と変化している。

それに対して本当に必要とされているものも日々変わるのが現状だ。

そんな中で、足を使ってコツコツ避難所をまわり、本当にほしいものは何かをきいてまわると

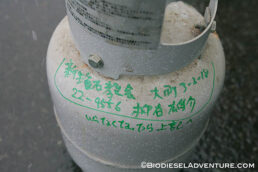

「物資類はもう届いているから、急ぎでほしいものはない。何よりもガソリンがほしい。ガソリンがないから安否確認すら、未だ行かれない。ガソリンありませんか?」と言われる。

緊急車両であればガソリンは優先的に入れることができるが、一般車両は手に入らないのが現状だ。(内陸部の町でもGSに行列ができる。避難所への支給物資の中にガソリンはない)

そしてガソリンの次にほしいものは、大口の物資支給では届かないような細かいものだ。

しかも避難所によって内容が違う。

「300人分のおにぎりを包むサランラップがほしい」「衛生手袋が必要」「上着はたくさんくるのに、ズボンがない」「オムツが必要な子が1人分だけいるの」とか。

水がほしいところもあれば、まったく不自由せずに手に入るところもある。

あるところでは「ミソはほしい」と言われるが、いっぽうでは「農家だからミソや漬け物はいっぱいあるからいらないよ」というところも。

現状は、大口の物資はもうじゅうぶん届いている。

必要とされているのは、そういった細かな要望に対するケアだ。

ピンポイントで必要物資を聞き、届ける、そして情報収集するということ。

僕のバイオディーゼルカーという動力を使ってできることはないか?を常に考え、ここ数日は、避難所をまわり、要望を聞き、次の日にもっていくという動きをしていた。しかし1台では限界もある。

そこで今日、BDF車両エスティマを貸してくれる協力者が現れたので、2台体制を行ってみることにした(本当はもっと台数があったらいいのだが)。

1号(バスコファイブ)が情報を収集。

2号(エスティマ)が昨日収集した物資を運ぶ

エスティマを協力してくれたのが、岩手でBDFを精製販売しているという小瀬川技研さん。普段もBDF100%で走らせているそうだ。僕が自分で燃料を作っていては間に合わないのだが、こちらでBDFも購入できる。

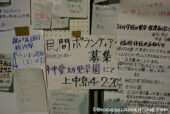

物資を集めてくれているのが、岩手県議会議員の高橋博之さん。事務所へ行くと、ネットワークを使い、たくさんの物資を集めていた。

そして僕がいつもお世話になっている地元の農家の方々も、近所や地方からあれこれと集めて物資を集めておいてくれた。

そしてさらに助っ人が2人登場。

花巻市で林業を営む菊地哲夫さん。災害ボランティアの経験が豊富で、災害後もいち早く大槌へ向かっていた。

そして同じく花巻市の森林インストラクターで常に人助けをしたいと考えている道原僚さん。

こうして今日はBDF燃料、BDF車両2台、人数が揃ったので、午後から現地へ向かう。

2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 過去の投稿

- 東北被災地 命日のボランティア旅 〜 参加者特別募集 〜 2013年2月27日

- 月命日(3.11から1年10か月) 2013年1月11日

- 獣害対策に超音波実験 2013年1月10日

- 松ぼっくりロード作り 2013年1月8日

- フューチャーセッション 2013年1月7日

- 2013年! 新年おめでとうございます 2013年1月1日

- 氷点下の中、瓦礫仕分け作業は続いています 2012年12月26日

- バスコファイブはホワイトクリスマス状態 2012年12月25日

- 鵜!はまなす商店街、NOW!! 2012年12月24日

- 雪に埋もれた菜の花、NOW?! 2012年12月24日

- サンタがやってきた 2012年12月24日

- アメリカホームステイ体験に出発 2012年12月24日

- 市立図書館にクリスマスツリー再び 2012年12月22日

- 唐丹町仮設にチューリップの球根お届け 2012年12月22日

- 陸前高田に植えた菜の花 2012年12月19日

- 知事と意見交換 2012年12月18日

- ありがとうコンサートVol.2」の動画アップ 2012年12月15日

- ありがとうコンサート in 大槌 2012年12月15日

- 狩猟解禁・・ここにも 2012年12月7日

- タイヤ交換しました! 2012年12月6日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー その3 2012年12月2日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー その2 2012年12月1日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー 2012年11月30日

- イギリスからの訪問 2012年11月19日

- 菜の花、大丈夫かな 2012年11月18日

- 被災地ツアーで菜の花のボランティア 2012年11月10日

- 竹駒マイヤ周辺の菜の花 <11/09 2012年11月9日

- 小友の菜の花の様子 <11/09 2012年11月9日

- 菜種まき in 陸前高田市 森の前にて 2012年11月9日

- 夜は陸高で食事、そしてライダーは東京へ 2012年11月8日

アーカイブ

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (5)

- 2012年12月 (16)

- 2012年11月 (13)

- 2012年10月 (10)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (7)

- 2012年7月 (12)

- 2012年6月 (11)

- 2012年5月 (17)

- 2012年4月 (11)

- 2012年3月 (20)

- 2012年2月 (19)

- 2012年1月 (18)

- 2011年12月 (19)

- 2011年11月 (22)

- 2011年10月 (41)

- 2011年9月 (44)

- 2011年8月 (25)

- 2011年7月 (21)

- 2011年6月 (59)

- 2011年5月 (72)

- 2011年4月 (110)

- 2011年3月 (87)

- 2011年2月 (46)

- 2011年1月 (15)

- 2010年12月 (48)

- 2010年11月 (49)

- 2010年10月 (52)

- 2010年9月 (74)

- 2010年8月 (33)

- 2010年7月 (8)

- 2010年6月 (15)

- 2010年5月 (1)

- 2010年4月 (1)

- 2010年3月 (1)

- 2010年2月 (6)

- 2010年1月 (4)

- 2009年12月 (4)

- 2009年11月 (7)

- 2009年10月 (25)

- 2009年9月 (27)

- 2009年8月 (48)

- 2009年7月 (36)

- 2009年6月 (55)

- 2009年5月 (31)

- 2009年4月 (18)

- 2009年3月 (10)

- 2009年2月 (14)

- 2009年1月 (10)

- 2008年12月 (8)

- 2008年11月 (13)

- 2008年10月 (27)

- 2008年9月 (25)

- 2008年8月 (39)

- 2008年7月 (23)

- 2008年6月 (30)

- 2008年4月 (21)

- 2008年3月 (31)

- 2008年2月 (37)

- 2007年12月 (14)

カテゴリー

- africa (6)

- around Japan (1,253)

- europe (56)

- japan (65)

- kazakhstan (10)

- north america (90)

- russia (83)

- tohoku (1)

- 未分類 (6)