2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 過去の投稿

- 東北被災地 命日のボランティア旅 〜 参加者特別募集 〜 2013年2月27日

- 月命日(3.11から1年10か月) 2013年1月11日

- 獣害対策に超音波実験 2013年1月10日

- 松ぼっくりロード作り 2013年1月8日

- フューチャーセッション 2013年1月7日

- 2013年! 新年おめでとうございます 2013年1月1日

- 氷点下の中、瓦礫仕分け作業は続いています 2012年12月26日

- バスコファイブはホワイトクリスマス状態 2012年12月25日

- 鵜!はまなす商店街、NOW!! 2012年12月24日

- 雪に埋もれた菜の花、NOW?! 2012年12月24日

- サンタがやってきた 2012年12月24日

- アメリカホームステイ体験に出発 2012年12月24日

- 市立図書館にクリスマスツリー再び 2012年12月22日

- 唐丹町仮設にチューリップの球根お届け 2012年12月22日

- 陸前高田に植えた菜の花 2012年12月19日

- 知事と意見交換 2012年12月18日

- ありがとうコンサートVol.2」の動画アップ 2012年12月15日

- ありがとうコンサート in 大槌 2012年12月15日

- 狩猟解禁・・ここにも 2012年12月7日

- タイヤ交換しました! 2012年12月6日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー その3 2012年12月2日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー その2 2012年12月1日

- 被災地のエコツーリズム体験ツアー 2012年11月30日

- イギリスからの訪問 2012年11月19日

- 菜の花、大丈夫かな 2012年11月18日

- 被災地ツアーで菜の花のボランティア 2012年11月10日

- 竹駒マイヤ周辺の菜の花 <11/09 2012年11月9日

- 小友の菜の花の様子 <11/09 2012年11月9日

- 菜種まき in 陸前高田市 森の前にて 2012年11月9日

- 夜は陸高で食事、そしてライダーは東京へ 2012年11月8日

アーカイブ

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (5)

- 2012年12月 (16)

- 2012年11月 (13)

- 2012年10月 (10)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (7)

- 2012年7月 (12)

- 2012年6月 (11)

- 2012年5月 (17)

- 2012年4月 (11)

- 2012年3月 (20)

- 2012年2月 (19)

- 2012年1月 (18)

- 2011年12月 (19)

- 2011年11月 (22)

- 2011年10月 (41)

- 2011年9月 (44)

- 2011年8月 (25)

- 2011年7月 (21)

- 2011年6月 (59)

- 2011年5月 (72)

- 2011年4月 (110)

- 2011年3月 (87)

- 2011年2月 (46)

- 2011年1月 (15)

- 2010年12月 (48)

- 2010年11月 (49)

- 2010年10月 (52)

- 2010年9月 (74)

- 2010年8月 (33)

- 2010年7月 (8)

- 2010年6月 (15)

- 2010年5月 (1)

- 2010年4月 (1)

- 2010年3月 (1)

- 2010年2月 (6)

- 2010年1月 (4)

- 2009年12月 (4)

- 2009年11月 (7)

- 2009年10月 (25)

- 2009年9月 (27)

- 2009年8月 (48)

- 2009年7月 (36)

- 2009年6月 (55)

- 2009年5月 (31)

- 2009年4月 (18)

- 2009年3月 (10)

- 2009年2月 (14)

- 2009年1月 (10)

- 2008年12月 (8)

- 2008年11月 (13)

- 2008年10月 (27)

- 2008年9月 (25)

- 2008年8月 (39)

- 2008年7月 (23)

- 2008年6月 (30)

- 2008年4月 (21)

- 2008年3月 (31)

- 2008年2月 (37)

- 2007年12月 (14)

カテゴリー

- africa (6)

- around Japan (1,253)

- europe (56)

- japan (65)

- kazakhstan (10)

- north america (90)

- russia (83)

- tohoku (1)

- 未分類 (6)

愛媛トヨペットにてオイル交換

カテゴリー: around Japan コメントする

日本一周の続きへ、東北へ急ぐぞ!

カテゴリー: around Japan コメントする

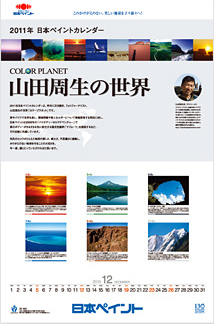

「山田周生の世界」 2011カレンダープレゼント

日本ペイントが、昨年と同じく2011年度も僕の写真を使ってカレンダー製作をしてくれました。

日本ペイントが、昨年と同じく2011年度も僕の写真を使ってカレンダー製作をしてくれました。

全ページ、山田周生の写真で構成されています。スウェーデンの北極圏ヌールラン、オーストラリアのグレートバリアリーフ、キルギスから観たテンシャン山脈等など、世界を旅し、観てきた風景を切り取った写真です。

“日本ペイント”は、バスコファイブに使っている塗装「マジョーラ」を開発した会社です。

玉虫色の車体、見る角度によって変化するカラーはとても美しく、見る者を引きつける不思議な色です。

僕も非常に気に入っている色です。

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

オリジナルカレンダーは抽選で50名様にあたります!!

ぜひ日本ペイントのホームページにアクセスして応募してくださいね。

↓↓応募は以下の日本ペイントのHPから↓↓

http://www.nipponpaint.co.jp/calendar/

・応募締め切り:12月14日 >>〆切迫る!!

カテゴリー: around Japan コメントする

撮影おつかれさまでした!

「バスコファイブが行く 九州バイオマス発見の旅 part2」

TV撮影が終了しました!

今日は相当冷えました。僕の口もカチコチでうまく回らず……(汗)

凍てつくような寒さの森の中で、カメラマンさん、音声さん、そしてディレクターの椎葉さん、じいっと耐えるような撮影だったと思います。おつかれさまでした!

企画主催した「NPO九州バイオマスフォーラム」の中坊さん。

昨年の part.1 に引き続き、おつかれさまでした!

放映日が楽しみです、皆さんぜひご覧くださいね!

カテゴリー: around Japan コメントする

捨てられた木で、薪カッコン

「バスコファイブが行く 九州バイオマス発見の旅 part2」撮影5日目

TV撮影5日目。

撮影最終日を迎えました、あっという間です〜(笑)

今日は廃材となって捨てられる木材から薪を作る現場にやってきました。

ここで薪について教えて頂きます。

こだわりの斧を借りて、薪割りしました。

ディレクターの椎葉さんも挑戦。 薪割りって、楽しいんです。

スパーンと真ん中から割れた時なんか最高の気分です。

これは木の水分を計る機械。薪は乾燥させることが大事。水分が何%か、どれくらい乾いているのか、教えてくれます。でも人間の肌が潤いが大事! 僕の肌は……かろうじて木より高かった。よかった〜ふぅ(笑)

カテゴリー: around Japan コメントする

不健康でかわいそうな森

「バスコファイブが行く 九州バイオマス発見の旅 part2」5日目

TV撮影5日目。

この森は、かつて人の手で植えられた杉の森。

でも健康な森ではありません。

同じ森でも健康な森とどう違うの? どうしてあげればいいの?

詳しくは放映でNPOバイオマスフォーラム・中坊さんに教えてもらいましょう。

皆さんも、考えてみてくださいね。

カテゴリー: around Japan コメントする